カテゴリー: リハブログ

通所・訪問リハビリテーションの言語聴覚士最近のお仕事

2022年11月17日

前回言語聴覚士の仕事についてお話させていただきました。

言語聴覚士は病気や加齢により

・言語障害・音声障害・構音障害

→声が出ない、上手く話せない、話が理解できない、字が読めない・書けない、難聴

・摂食嚥下障害

→よくムセる、硬いものが食べられない、食欲がない

・高次脳機能障害

→記憶・注意・遂行機能・社会的行動障害等により日常・社会生活が困難になる

といった障害をお持ちの方に対して日常生活を送っていただけるようリハビリを行う仕事になります。

今回は食事についてお話いたします。

食事に関するリハビリを必要とする疾患として、脳梗塞、加齢、認知症、進行性難病など、その原因は様々です。

介入した方の中には、食事の際のムセが気になる方や、経口摂取ができない方と様々です。胃瘻から訓練を始めて3食経口摂取となった方もいらっしゃいます。

通所・訪問リハビリ 言語聴覚士 日隅

障害で食事を諦める方が多いですが、もう一度口から食べることに挑戦しませんか?

通所・訪問リハでは当院と連携を図り検査を行うことも可能です。

食事でお困りの方がいましたら、是非ご相談ください。

相談窓口:通所リハビリテーション 佐藤・笹谷

訪問リハビリテーション 宇野

看護師と作業療法士(OT)でFIM勉強会

2022年11月07日

皆さんこんにちは。OTの村山です。

先日、回復期リハビリテーション病棟看護師とOTでFIM勉強会を実施しました。勉強会の目的としては、毎年看護師もリハビリもチーム移動があります。その都度、新しいメンバーにFIMの採点方法、回復期アウトカム指数のシステムを共有化することが目的です。わかりやすい勉強会を意識し毎年資料をアップデートしています。これからも、入院患者様の自立した生活を獲得するため、正しい知識を共有し病棟とリハビリの連携を強化していきたいと思います。

係長 村山剛志(作業療法士)

楽しい食事のために少しの工夫を

2022年11月04日

年末年始が近づくこれからの季節。コロナ禍でなかなか帰省できていなかった方も『そろそろ実家に帰って、家族と美味しいものでも食べようかなぁ』と考えている方も多いのではないでしょうか。でも、楽しい時こそ気を付けなければならないのが「不慮の事故」。特に食べ物をのどに詰まらせる窒息事故が多くなるのがこれからの時期でもあります。窒息というと餅をイメージする方が多いかと思いますが、かまぼこや里芋、こんにゃくや干し柿といった年末年始にテーブルに並びそうなご馳走にこそ、危険が多く潜んでいるのをご存じでしょうか。下に食べる時の注意点をいくつかご紹介しますので、楽しくそして安心・安全な久しぶりの再会をお迎え下さい。

西堀病院には9名の言語聴覚士が在籍しています。地域に根差した病院として、入院患者さまだけではなく、飲み込みで困っている地域の方々にも検査や相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽に当院にご相談下さい!

<注意点の一例>

・食べる前に、先にお茶や汁物を飲んで口の中やのどを潤しておく

・一口ごとによく噛んで、唾液と食べ物がよく混ざり合うように意識する

・歩きながら、笑ったり会話をしながらなど、「ながら飲食」はしない

・球状の食べ物(ミニトマトやブドウなど)を丸ごと食べさせない

院内リハビリテーション課長 寺田昌弘(言語聴覚士)

咳の力を鍛えよう!

2022年10月21日

当院には誤嚥性肺炎の診断をうけて入院される方が多くいらっしゃいます。飲み込みの力を評価するのが私たち言語聴覚士の仕事ですが、実際に評価してみると飲み込み機能の低下だけでなく、咳をする力が弱くなっている方が多い印象を受けます。人間には本来、身体を防御する機能が備わっているため、食物や異物が気道に入ってくるとムセや咳で身体の外に出そうとします。でも、その力が弱かったら?最悪の場合、肺炎になってしまいます。今年の2月には俳優の宝田明さんも誤嚥性肺炎で亡くなっています。直接肺炎にならなくても、別の病気で入院中に寝ていることが多くなって筋力が低下して誤嚥性肺炎になるということもあります。いま健康なうちに、手足の筋力だけでなく、呼吸に関する筋力も鍛えて予備力を高めておきましょう。

<家庭でできる咳トレーニング>

①息を吸う力を鍛えるトレーニング:紙片をストローで吸い付け、コップに入れる。

難易度を上げる場合

〇 吸うものを変える:ティッシュペーパー→折り紙→厚紙→ペットボトルキャップ

〇 枚数を増やす。

〇 吸い上げてから10数えてからコップに入れる。 など

②息を長く吐く練習:ペットボトルに水を入れ、ストローでブクブク吹く。

難易度を上げる場合

〇 水の量を増やす:水圧を利用して負荷をかけるので、ストローの深さが大切です。

水量を増やしても、ストローの水深が浅いと意味がありません。

〇 吹く時間を決める:成人の正常値である20秒を目標に少しずつ伸ばしましょう。

③瞬間的に強い息を吐く練習 その1:喉に力を入れずに「ハッ」と息を吐く。

寒いときに手を温めるときのイメージ

④瞬間的に強い息を吐く練習 その2:

「ストロー吹き矢」曲がるストローの長い方(本来は飲み物に入れる方)を口にくわえ

曲がるストローの短い方(本来は口にくわえる方)に綿棒を入れ勢いよく吹き、綿棒を飛ばします。

※ストローの曲がる部分を少し曲げておくと誤って吸い込んだ時に安全です。

文:松島環(言語聴覚士 主任) 絵:池畑琉宇(作業療法士)

休憩時間もちょっとした日常生活訓練を

2022年10月20日

最近通所リハビリに通う利用者さまから、以前に比べ手の力が入りにくくなった、手の動きが悪くなったという話が聞かれることがあります。自宅で生活していて、ペットボトル等の蓋を開ける、細かいものを摘まむ事はよくあることです。そこで、リハビリの休憩中や運動後の残りの時間に、洗剤のキャップやタッパー、瓶、お弁当容器の蓋の開け閉め、子供服を畳んでもらうなど機能的な訓練とは別に、普段の日常生活で行う運動を提供してみたところ、利用者様から非常に良い反応が得られました。

今後も自宅での生活に活かせるような取り組みを考案していきます。

通所リハビリテーション 主任 笹谷 昌子

筋肉・筋力の大切さ

2022年10月20日

少しずつ気温も下がり秋から冬にかけて季節の移ろいを感じるようになってきました。皆さま衣替え、雪に備えた防寒対策は始めておりますか?北海道は雪国です。雪国の特徴としまして冬はどうしても1日を通しての活動量が積雪前と比較して少なくなってしまいます。実際に、積雪地域では夏季と比べて活動量が低下するのですが、摂取カロリー量は変わらないため、冬季間に体重が増えてしまうという報告もあります。活動量が低下するともちろん筋力も低下します。今回は、理学療法士らしく筋力の大切さについて簡単にお話したいと思います。

「筋肉」は生きていくために必要不可欠なものです。私たちが立つ・歩く・走るのも筋肉を使って行うことができ、さらには呼吸や嚥下(飲み込み)、心臓を動かすことも全て筋肉が働いているからこそ生命を維持できています。その筋肉を働かせる力を「筋力」と言います。筋力は20~30歳をピークに増加しますが、30歳を過ぎると徐々に減少し始め、80歳の時点ではピーク時(現役バリバリの時期)の7割以下まで低下してしまいます。1日寝た切りだと全身の1~3%、1週間寝たきりだと全身の10~15%の筋力低下が起こり、3~5週間(約1ヶ月)寝たきりだと全身の50%の筋力低下が起こると報告されております。

筋力が落ちると「動くと疲れる」「動悸がする」「呼吸が苦しい」「転びやすくなる」といった状態に陥りやすく、この状態がさらに体を動かさなくなる要因となります。

私たち理学療法士は筋肉に関するスペシャリストだと自負しております!雪国の函館でいつまでも楽しく元気に生活していける体づくりのためにこれからも様々なトレーニングを発信してまいります。

Let‘s do muscle training!

わかりやすい体幹安定性・固定性の違い‼

筋トレ方法は広報誌なごみから閲覧可能です。

在宅リハビリテーション課長 佐藤 嶺(理学療法士)

就職説明会でお会いしましょう。

2022年09月07日

函館の短い夏も終わり、朝晩は寒いと感じる日が多くなってきました。

療法士養成校最終学年の学生さんは、最後の臨床実習を終え、就職活動が本格化してくる時期ではないでしょうか。

西堀病院では、2023年度も理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の採用を予定しています。各養成校の就職説明会にも可能な限り参加させていただいておりますので、「函館での勤務」、「回復期を中心とした幅広い対象者へのリハ」、「地域に根差したリハ」、「介護保険領域のリハ」等に興味のある方は、お気軽にブースへお越しください。

施設見学も随時受け付けておりますので、お電話またはホームページ「採用情報」のエントリーフォームよりお問い合わせください。

リハビリテーション次長 伊丸岡(作業療法士)

リハビリ栄養の研修会を行いました

2022年07月13日

皆さんはリハビリ栄養をご存じでしょうか。

リハビリ栄養とは、病気をした方や高齢者に対し「リハビリ内容を考慮し、最大限の能力が発揮できるような栄養管理、栄養状態に合わせたリハビリを行う」ことです。栄養状態に合わせたリハビリを行うことで効果的に患者様の活動や生活を支えていくことを目指します。当院もリハビリを行う施設としてリハビリ栄養プロジェクトチームを立ち上げ、栄養の評価や検討会、研修会なども行っております。

この写真はプロジェクトチームメンバーである作業療法士の廣島より、リハビリ栄養の概要や症例紹介といった内容で研修会を行ったものになります

リハビリだけでなく栄養にも着目することの大切さを考える良い機会になりました。参加した職員からも勉強になったとの意見を多く頂いております。 今後とも患者様の生活を少しでも支えられるよう日々研鑽を積み、質の高いリハビリを提供できるよう努力していこうと思います。

院内リハビリテーション課 主任 間山裕人(言語聴覚士)

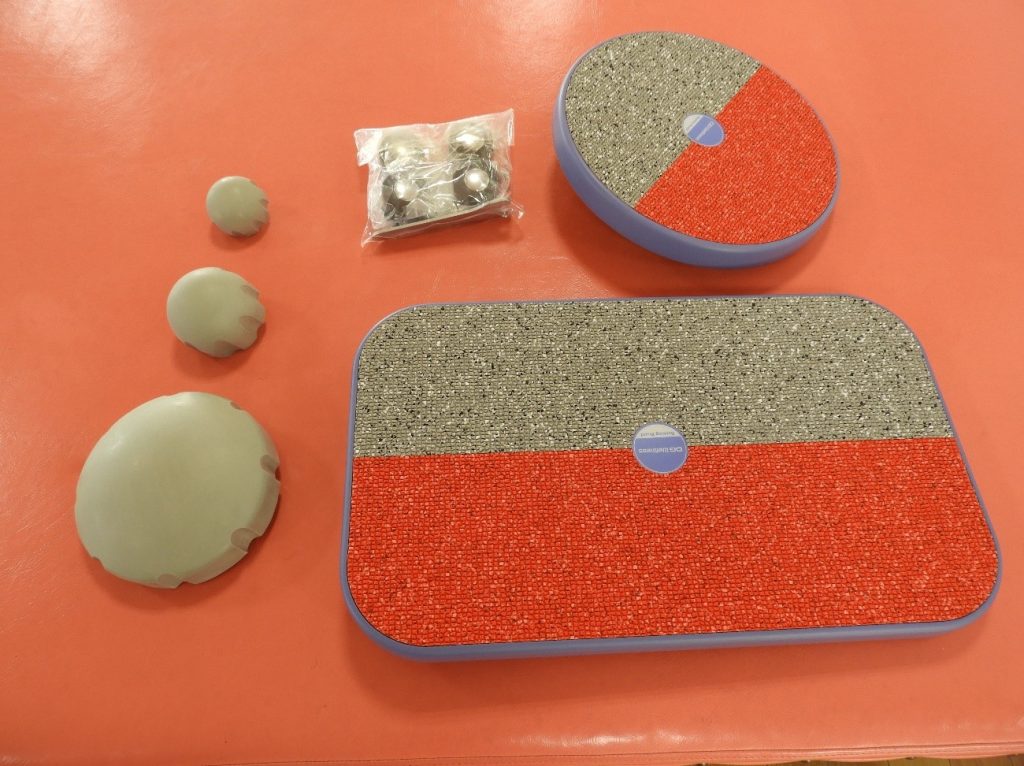

新たに増えた機器の紹介

2022年06月24日

リハビリテーション分野では様々な機器を使用し臨床を行っていきます。その中で先日二つの機器を新たに購入したので紹介します。一つ目はトランクソリューションです。これは体幹機能が弱い方に対して体幹を垂直位に保つ機器となります。特に脳卒中疾患の方は体幹機能が弱くなる事が多い為、この機器を使用し、さらに膝や足首を固定する長下肢装具と併用して歩行練習を行う事で効果的と言われています。

二つ目はロッキングボードです。これは主に座ってバランスを保つなど体幹機能を向上させる機器となっております。体幹は身体の土台の様なものであり、いくら足や腕が強くても土台である体幹がグラグラであると足や腕の筋肉を適切に発揮する事が出来なくなりバランスが崩れてしまうため、体幹機能を向上させる事が重要と言われています。

昨年11月に開催された第74回道南医学会大会で当院のリハビリスタッフが「回復期リハビリテーション病棟に入棟した脳卒中患者の運動機能が日常生活自立度に及ぼす影響~入院時における運動FIMと身体機能評価の関連性~」という演題で発表をしましたが、脳卒中患者様において日常生活を自立する為には入院時の体幹機能が重要という結果となり、より安全な歩行や生活を送る上では体幹機能が必要不可欠となります。よって今回購入した機器は体幹に着目した物ですが、この機器を使用し、今後も安全な歩行、安全な生活を提供できるように臨床を行っていきたいと思います。

院内リハビリテーション課 主任 小笠原(理学療法士)

学術大会に参加しました

2022年06月17日

6月11日、12日で第52回北海道作業療法学会学術大会が帯広で開催されました。今回は現地参加とリモート参加のハイブリッド形式で行われ、当院からはOT大林とOT福士の2名がリモートで参加しました。大会テーマは「技術継承と技術革新~変革の時代にしなやかに対応する作業療法~」となっており、ロボットセラピーや地域包括ケアシステムについて、帯広市における地域リハビリテーション活動・介護予防普及啓発事業・支援事業の実践などの講演がありました。今回の講演では「地域」に着目しており、withコロナの時代で、これらからの「函館市」という地域との関わりを考える良い機会となりました。2人にはこれからも地域を盛り上げるリハビリスタッフとして頑張って欲しいですね!

院内リハビリテーション課 主任 小笠原(作業療法士)